ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Историческая справка о факультете

|

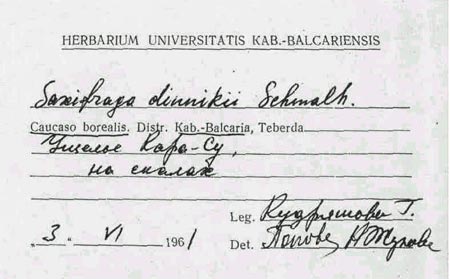

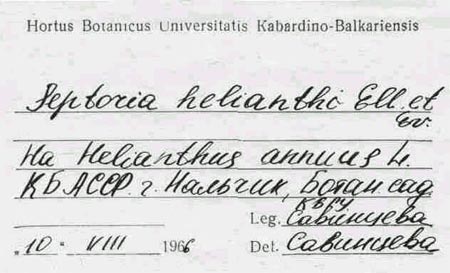

ИСТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Как известно торжественное открытие Кабардино-Балкарского государственного педагогического института состоялось 14 сентября 1932 года. В ее состав входили 3 факультета: биологический, физико-математический и литературный. На эти факультеты было принято 100 человек. Профессоро – преподавательский состав насчитывал 13 человек, в том числе 2 профессора и 2 доцента. В 1934 году в пединституте был открыт учительский институт с двухгодичным сроком обучения, в котором наряду с другими было предусмотрено естественно-географическое отделение. На 1932 год существовали 2 кафедры: зоологии и ботаники. С 1946-го по 1948 год деканом факультета естествознания был В.Г. Петров. Институт с 1932 г. по 1942 г. выпустил 1133 педагога по различным отраслям, в том числе по ботанике и зоологии. Первый послевоенный мирный 1945/1946 учебный год пединститут начал имея 4 факультета, учительский институт – с тремя отделениями, в том числе естественно-географическое. В послевоенные годы не хватало квалифицированных преподавателей анатомии, физиологии человека, отсутствовали помещения для проведения лабораторных занятий, плохо оснащены были кабинеты ботаники и зоологии, не хватало учебников и наглядных пособий. Однако к 1955/1956 учебному году принятыми мерами в целом укрепилась учебная и производственная база института, завершено оборудование биологических лабораторий. Студентам факультета естествознания давали хорошие знания по комплексу естественных наук: биологической химии, гистологии, зоологии, физиологии человека и животных, палеонтологии, физиологии растений. В 1966 году был организован химико-биологический факультет. Он был создан из состава сельскохозяйственного факультета. Большим событием для развития биологического образования была организация химико-биологического факультета. В этом же году было открыто вечернее отделение. Химико-биологический факультет просуществовал до сентября 1997 года. С сентября 1997 года был выделен биологический факультет. В состав факультета в разное время входили от 2 до 5 кафедр. Кафедра зоологии – одна из старейших кафедр университета, существующая с момента организации нашего вуза – с 1932 года. С этого момента кафедрой руководило много талантливых организаторов учебного процесса и НИР. В состав кафедры входили и специалисты по физиологии человека и животных. В 50-х годах прошлого столетия кафедру возглавляли Нефедов, Парфеник Н.Н. и др. До 60-х годов прошлого столетия научные исследования проводились по систематике, биологии и физиологии животных. После отделения от кафедры в 1962 предметной комиссии по физиологии человека и животных, на кафедре зоологии определилось главное направление исследовательской работы – изучение систематики млекопитающих Северного Кавказа, а затем всего Кавказа, возглавляемое зав. кафедрой зоологии д.б.н., профессором А.К. Темботовым. По этой теме были опубликованы десятки статей и монографий. Этому способствовало и создание зоологического музея, в котором сосредотачиваются научные коллекции по птицам и млекопитающим. Музей сыграл положительную роль в развитии научных исследований сотрудников кафедры. Заведовал музеем Молов Жафар Нануевич. В 1964 году заведующим кафедрой зоологии становится А.К. Темботов. К этому времени определилось и главное научное направление кафедры – изучение географии и систематики млекопитающих. Возглавил научное направление заслуженный деятель науки КБАССР, профессор А.К. Темботов. По этой проблеме были опубликованы десятки статей и монография А.К. Темботова «Млекопитающие Кабардино-Балкарской АССР». В эти годы на кафедре сформировался коллектив кафедры, состоящий из молодых одаренных преподавателей. Среди них: Маламусов Хажмурат Титуевич, к.б.н., доцент, область его интересов была связана с изучением фауны птиц Северного Кавказа; Базиев Джабраил Харунович, к.б.н., доцент, который являлся специалистом в области экологии птиц и особенностей их биоэнергетики; Шхашамишев Хату Хажбиевич, к.б.н., доцент – изучал фауну и зоогеографию чешуекрылых и некоторых других групп насекомых; Болов Аслан Патович, к.б.н., доцент, область интересов – изучение фауны стафилин; Маршенкулов Замудин Мухабович, к.б.н, доцент, - занимался вопросами систематики и народно-хозяйственным значением слепней КБР; Гасташев Владимир Тимофеевич, к.б.н., доцент – область интересов – фауна и экология жуков-щелкунов; Улигова Замира Наховна, к.б.н., доцент, специалист в области защиты растений. В это же время на кафедре работал Иванов Виктор Григорьевич. В 1965-66 годах он создает лабораторию по кариологии. В то время это была одна из первых подобных лабораторий на Кавказе. Работы, выполненные в ней известны во всем мире, о чем говорит огромная переписка кафедры зоологии с учеными США, Германии, Японии, Югославии, Италии и многих других стран. 70-е годы ознаменовались дальнейшим объединением усилий зоологов и экологов КБГУ над решением общей проблемы: «Экологические основы макроэволюции и охраны растительного и животного мира в горах Кавказа» под руководством профессора А.К. Темботова. Проблема вошла в план научных исследований Минвуза РСФСР на 1981-1985 годы, а ее экологический и биогеографический разделы – в Координационные планы АН СССР по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира». В этот период развития кафедры большая группа зоологов занимается проблемами систематики, адаптации и микроэволюции горных млекопитающих. Опубликовано по этой проблематике большое количество научных работ, в том числе и в центральных изданиях, изданы 2 монографии А.К. Темботова «Определитель млекопитающих Северного Кавказа» и «География млекопитающих Северного Кавказа». Сотрудниками кафедры в середине 70-х годов выполнялась интересная госдоговорная научная работа совместно с Всесоюзным институтом защиты растений. Ответственным исполнителем являлся к.б.н. Иванов Игорь Викторович. В ходе хоздоговорных исследований разработана система защиты посевов кукурузы от вредителей, болезней и сорняков в условиях монокультуры в семеноводческих хозяйствах Кабардино-Балкарии. Весомым шагом в развитии исследований этого периода явилось научно-исследовательская финансируемая ГКНТ СССР тема «Охрана и воспроизводство туров Центрального Кавказа». Руководителем являлся профессор Темботов А.К., исполнители: Дзуев Р.И., Кетенчиев Х.А. Эта тема и ее финансирование привело к созданию первой в КБГУ бюджетной финансируемой научно-исследовательской лаборатории горной экологии в 1978 году, что позволило укрепить научное сотрудничество с академическими институтами: Институтом эволюционной морфологии и экологии АН СССР, Институтом экологии растений и животных УНЦ АН СССР и Институтом эволюционной морфологии и биохимии АН СССР. Сотрудники кафедры в 70-е годы принимали участие в работе 2 съездов ВТО АН СССР (Иванов В.Г., Темботов А.К., Иванов И.В., Кетенчиев Х.А., Хатухов А.М.) и нескольких Всесоюзных совещаний по млекопитающим. В 1977 г. на базе КБГУ совместно с Институтом экологии растений и животных АН СССР проведено Всесоюзное совещание по экологии горных млекопитающих, на котором с докладом выступили 8 сотрудников кафедры. К концу 70-х годов ППС кафедры и аспиранты опубликовали 340 статей, из них 90 – в центральных изданиях. 27 ноября 1978 года из состава кафедры зоологии переходят на кафедру общей биологии, гистологии и эмбриологии, следующие сотрудники – Улигова З.Н., Хатухов А.М.; увольняются или выбывают из состава кафедры в различные годы 60-70-х годов Маламусов Х.Т., Базиев Д.Х., Маршенкулов З.М. С декабря 1978 года кафедру возглавил Х.Х. Шхашамишев. В ее составе: В.Г. Иванов, к.б.н, доцент; Болов А.П., к.б.н., доцент; Гасташев В.Г., к.б.н., доцент; Темботова Э.Ж., к.б.н., доцент; Кетенчиев Х.А., ассистент. В этот период деятельности кафедры все сотрудники работают в лоно научно-исследовательской деятельности кафедры общей биологии, гистологии и эмбриологии, совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории горной экологии. Специализация студентов осуществлялась также совместно двумя кафедрами. Наиболее существенные вехи НИР ППС кафедры зоологии: 1 – Составление атласа ареалов млекопитающих Кавказа (Х.Х. Шхашамишев) 2 – Закономерности и особенности адаптации мелких млекопитающих на уровне гематологических показателей (Темботова Э.Ж.) 3 – Ресинтез кариотипической формы Pitymys Кавказа (Кетенчиев Х.А.) В сентябре 1985 года после длительной международной командировки кафедру возглавил к.б.н., доцент Иванов И.В.. В этот период в состав кафедры входили: к.б.н., доцент Иванов В.Г.; к.б.н., доцент Болов А.П.; к.б.н., доцент Темботова Э.Ж.; к.б.н., ст. преподаватель Кетенчиев Х.А.; к.б.н., ст. преподаватель Хатухов А.М.; ассистент кафедры Баскаева А.Г. С этого момента кафедра начинает поиск точек приложения научных сил в сфере изучения фауны беспозвоночных и гидробиологии. Тематика научных исследований автономна от НИР кафедры общей биологии. Была возвращена специализация на кафедру. С 1986 года кафедра заключила хоздоговорную работу с Институтом ирригационного рыбоводства, что положило начало гидробиологических исследований водоемов КБР. В 1986-87 гг. кафедра приобрела комплексную биохимическую лабораторию, используемую при выполнении НИР и хоздоговорных работ. В марте 1989 года зав. кафедрой избран д.б.н., профессор Кетенчиев Х.А. В составе кафедры 6,5 штатных единиц: к.б.н., доцент В.Г. Иванов; к.б.н., доцент Болов А.А.; к.б.н., доцент Темботова Э.Ж.; к.б.н., ст. преподаватель Хатухов А.М.; к.б.н., доцент Иванов И.В., ассистент Баскаева А.Г. Научным направлением кафедры становится тема: «Состав, структура, функционирование наземных и водных экосистем Центрального Кавказа». В ходе выполнения этой темы установлена взаимосвязь динамики населения животных с климатическими и эдафическими факторами среды, влияние населения животных на некоторые структурные компоненты наземных и водных экосистем. Установлено, что процессы миграции мелких млекопитающих связаны с сезонным пространственным смещением экологического оптимума их жизнедеятельности в связи с метахронностью и даже зеркальностью смены фенологических фаз в различных локальных местообитаниях. В конце 90-х годов прошлого столетия состав кафедры существенно обновился, средний возраст ППС кафедры 34 года. В составе кафедры: завкафедрой д.б.н., профессор Кетенчиев Х.А.; доценты: Иванов И.В., Болов А.А., Гогузоков Т.Х., Козьминов С.Г., Хатухов А.М.; ст. преподаватель Гогутлова З.В. С 1989 года научно-исследовательская работа кафедры осуществляется в рамках единого направления «Закономерности состава, структуры и функционирования экосистем Центрального Кавказа» составными частями единого направления являлись темы: 1. Экологический анализ биоразнообразия и фоновый мониторинг экосистем Центрального Кавказа; 2. Изучение механизмов изменчивости и эволюции генома животных и видообразования с помощью анализа гипервариабельных последовательностей ДНК у мышевидных грызунов; 3. Состав, структура и закономерности функционирования водных экосистем КБР. Кафедра общей биологии, экологии и природопользования. Кафедра общей биологии и гистологии была переведена в 1979 году приказом ректора от 26.06.79 №128/0 с медицинского на химико-биологический факультет. Этим же приказом ППС кафедры было поручено преподавание следующих дисциплин: Экология и рациональное природопользование, Гистология и Общая биология с экологией, Экология и КСЕ на всех факультетах КБГУ; дисциплин специализаций, Большого практикума; осуществление руководства курсовыми и дипломными работами студентами специальности "Биология". Вышеприведенным приказом был определен штат кафедры в количестве 6,5 ед. ППС и 2 ед. вспомогательного персонала. В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР от 09.11.78 года № 525 в КБГУ была открыта научно - исследовательская лаборатория горной экологии, которая приказом ректора от 06.01.79 № 5.0 была закреплена за кафедрой общей биологии и гистологии со штатом 7.5 ед. С 1979 года по 1996 год кафедрой и лабораторией руководил д.б.н., проф., член-корр. РАН А.К. Темботов. С 1997 года и по настоящее время - д.б.н., проф., заслуженный деятель науки КБР Р.И. Дзуев, под руководством которого коллектив изучает экологические механизмы микроэволюционного процесса и закономерности формирования биологического разнообразия в горах Кавказа. более 20 выпускников кафедры и сотрудники НИЛГЭ защитили кандидатские, а четверо из них - докторские диссертации. Сегодня они работают на кафедрах КБГУ (общей биологии, экологии и природопользования, зоологии), а другие в ведущих научных учреждениях и ВУЗах РФ и за рубежом (Институт экологии горных территорий РАН, кафедры зоологии Майкопского и Чеченского (Ичкерия) университетов Иордании, Сирии). В 1993 году три сотрудника кафедры и НИЛГЭ КБГУ (Дзуев Р.И., Хатухов А.М., Темботов А.К.) стали обладателями Соровской стипендии по исследованию биологического разнообразия, а А.К. Темботов в 1994 г. получил премию им. Карпинского (Германия) по проблемам горной экологии. На базе научно - исследовательской лаборатории горной экологии, с одной стороны, и группой по изучению горных экосистем Кавказа из института проблем горной экологии и эволюции РАН (Москва), с другой стороны был организован академический институт - Институт экологии горных территорий в КБР со штатом 100 единиц. В 1998 году в соответствии с Госстандартом 2 -го поколения, а также с произошедшей в КБГУ реорганизацией и ходатайством кафедры она была переименована в кафедру общей биологии, экологии и природопользования. В настоящее время штат кафедры включает 6,82 ед., в том числе 1 профессор, 4,7 доцента, 1,12 ст. преподавателей, которые ведут свои учебные нагрузки в двух институтах, на 13-ти факультетах и 30-ти отделениях дневного и заочного видов обучения КБГУ. Кафедра ботаники. История становления высшего образования в Кабардино-Балкарской Республике отражена во многих работах, но еще много страниц и фамилий сотрудников, работавших в разные периоды, остаются в архивных документах и воспоминаниях. Первое высшее учебное заведение в Кабардино-Балкарии было создано в 1932/33 учебном году как Педагогический институт. Под его строительство был выделен участок в районе «Затишья». Директором Пединститута был назначен И.Н. Покорский. Свою работу Пединститут начал в г. Пятигорск. Кафедра ботаники входила в состав биологического отделения вместе с кафедрой зоологии. Архивных данных за период 1932-1936 год о сотрудниках кафедры ботаники найти не удалось. В 1937 году Педагогический институт был переведен в г. Нальчик, отделение было преобразовано в факультет естествознания с двумя отделениями: химико-биологическим (4 года обучение) и естественно-географическом (2 года обучения). По данным архива КБГУ заведующим кафедрой ботаники в период с 1937 года по 1949 год работала Ильина Елена Михайловна (1905 г.р.), впоследствии уехавшая в Кострому. Данных об этом периоде работы кафедры нам найти не удалось, кроме воспоминаний Поповой Елизаветы Карповны. Изучая лицевые счета по выплате заработной платы, хранящиеся в архиве КБГУ, мы установили, что по кафедре ботаники в 1946 году было 6 сотрудников: Ильина Елена Михайловна – к.б.н., доцент, зав кафедрой ботаники; Александровская Лидия Николаевна – преподаватель; Песелева Мария Яковлевна (1921 г.р.) – ассистент кафедры; Чернышов Андрей Иванович (1892 г.р.) – декан естественного факультета, старший преподаватель кафедры ботаники; Шапетина Вера Ивановна (1918 г.р.) – старший лаборант кафедры; Явруева (Попова) Евгисапет Карабетовна (1921 г.р.) - лаборант кафедры. Попова Е.К. поступила в Пединститут в 1940 году и окончила в 1944 году, была оставлена на кафедре ботаники. Вместе с ней училась и затем работала лаборантом Шапетина В.И., она в дальнейшем специализировалась по химии, работала ассистентом, старшим преподавателем. Общее число сотрудников кафедры ботаники на 1997год 11 человек, из них 7 преподавателей, 3 лаборанта и 1 хранитель гербария. На кафедре работает два доктора биологических наук, профессора (Слонов Л.Х., Шхагапсоев С.Х.), три к.б.н., доцента (Волкович В.Б., Калашникова Л.М., Новикова А.С.) и два ст. преподавателя без у/с и звания (Хуранова Н.М., Кожоков М.Х.). Из них Слонов Л.Х., Шхагапсоев С.Х., Хуранова Н.М. закончили аспирантуру в Ростове-на-Дону при Ростовском госуниверситете. Слонов Л.Х. прошел докторантуру в Киеве, Институте физиологии растений и генетики АН Украины. У всех сотрудников солидный стаж работы в вузе и они неоднократно прошли ФПК и стажировку при МГУ, РГУ, ЛГУ, Институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН и АН Украины. Для подготовки молодых специалистов кафедра имеет аспирантуру по специальности 03.00.12 физиология растений. Научным руководителем аспирантов и соискателей, стажеров – исследователей является д.б.н. Слонов Л.Х. В 1994 г. Шугушева Л.Х. закончила аспирантуру, готовит кандидатскую диссертацию «Эколого-физиологические особенности амаранта» к защите. Ст. преподаватель Кожоков М.Х. – соискатель кафедры подготовил кандидатскую диссертацию, защита планируется в 1997 году. Кроме того, в качестве соискателя для сдачи кандидатских экзаменов и работы над кандидатской диссертацией сроком на 5 лет (с 01.05.95 по 30.04.2000) к кафедре прикреплена Бабугоева М.С., а в качестве стажера-исследователя – Гогутлова З.В. Кафедра ботаники является одной из старейших в университете. С 1976 года заведует кафедрой доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки КБР Слонов Л.Х. При кафедре ботаники работает также один аспирант очной формы обучения – Слонов Т.Л. по специальности 03.00.05 – Ботаника. Его научным руководителем является Криворотов С.Б. – д.б.н. Кубанского госуниверситета. С момента создания кафедры (1932г.) главной проблемой научной работы является «Растительный мир Кабардино-Балкарии: изучение, охрана и рациональное использование». Эта проблема включает в себя систематические, флористические, морфологические, анатомические, физиологические, биохимические, экологические исследования растений. С 1980 года проблема входит в координационный план Минвуза РФ и АНР. Основной задачей научных исследований является установление видового состава местной флоры и разработка теоретических основ охраны и рационального использования растительных богатств республики. Наряду с многообразной педагогической деятельностью по подготовку специалистов-биологов сотрудники кафедры активно занимаются исследованиями актуальных вопросов ботанической науки. Например, большой вклад в физиологию растений внес доктор биологических наук, профессор Слонов Л.Х. Им исследованы физиологические и биохимические особенности многих видов и сортов растений при разных условиях среды обитания. Он занимается изучением темы «Эколого-физиологические исследования таксонов, экологических групп и жизненных форм растений». Она выполняется по общесоюзной программе фундаментальных исследований. Огромный фактический материал лег в основу написания его книги «Адаптация экологических групп растений к разным условиям среды обитания», изданного издательством «Эльбрус» в 1997 году. Под руководством профессора Слонова Л.Х. в разработке этой темы принимают участие его аспиранты, соискатели, дипломники, а также отдельные преподаватели кафедры Шхагапсоев С.Х., Калашникова Л.М., Кожоков М.Х. и др. В результате многолетних исследований завершена Шхагапсоевым С.Х. работа над научным направлением «Петрофиты западной части Центрального Кавказа (анализ, эколого-биологические особенности, научное обоснование охраны и исследования)» по указанному направлению он успешно защитил докторскую диссертацию и ему присуждена ученая степень доктора биологических наук по специальности 03.00.05 – Ботаника. В работе раскрыты особенности биоразнообразия, механизмы фунционирования петрофитного флористического комплекса региона и адаптивные реакции их к экстремальным условиям жизни. Определенные успехи достигнуты Волковичем В.Б. в области исследования «Биологии двудомных видов растений», Хурановой Н.М. – по разделу «Особенности роста и продуктивности злаковых трав на ранних фазах роста», Слоновым Т.Л. – по изучению «Лихенофлоры КБР и ее анализа». По инициативе и под руководством зав. кафедрой, профессора Слонова Л.Х. на базе богатейшего вновь собранного и старого коллекционного материала в 1977-1981 гг. создана «Гербарная», ставшая одной из основных научно-учебных баз кафедры. В данный период общий объем коллекций составляет более 40 тыс. гербарных листов. Кроме того, на кафедре Слоновым Л.Х. создана и работает с 1965 года научно-исследовательская лаборатория по физиологии растений. Одной из основных научно-учебных баз кафедры является ботанический сад КБГУ, созданный еще в 1955 года по инициативе доктора сельскохозяйственных наук, профессора Керефова К.Н. Первоначально развитие ботсад получил под руководством известного флориста, знатока местной флоры КБР Кос Ю.И. и Галушко А.И. Основным становлением сада как учебной и научной базы кафедры ботаники КБГУ происходило под руководством и непосредственном участием зав. кафедрой ботаники, доктора биологических наук, профессора Слонова Л.Х. и директора ботанического сада, к.б.н. Новиковой А.С. Ботанический сад КБГУ является главным центром интродукции и акклиматизации растений. Сад включает следующие отделы: дендрологии, флоры Кавказа, декоративного цветоводства, растения защищенного грунта. На базе ботанического сада КБГУ выполняются курсовые и дипломные работы, проводятся полевые и производственные практики по ботанике, физиологии и экологии растений. С 1982г. по 1997г. сотрудники и аспиранты кафедры ботаники (Слонов Л.Х., Шхагапсоев С.Х., Волкович В.Б., Калашникова Л.М., Новикова А.С., Хуранова Н.М., Кожоков М.Х., Слонов Т.Л., Шугушева Л.Х. и другие) выступили с докладами на многих всероссийских, региональных, республиканских и внутривузовских научных съездах, конференциях, семинарах, совещаниях. В дальнейшем усилия кафедры будут направлены на пополнение крупного гербарного фонда с охватом всех видов высших и низших растений Кабардино-Балкарии, который способен служить науке неограниченно долго. Необходимо систематически проводить работы по широкому использованию гербарного фонда при составлении «Определителя растений Кабардино-Балкарии», написании книг по флоре отдельных районов и зон республики, в целом по флоре КБР. Кафедра физиологии человека и животных как предметная комиссия образовалась в 1958 году и называлась первоначально кафедрой анатомии и физиологии человека. Заведовала кафедрой к.м.н., доцент Ляна Карачаевна Шауцукова. Это был период становления кафедры. Наиболее одаренные выпускники, которые активно занимались в физиологическом научном кружке, оставлялись на кафедре ассистентами (Т.Ш. Хапажев), лаборантами (С.Х.Урусова) или отправлялись в целевую аспирантуру в центральные ВУЗы (М.Н. Сруков). Таким образом, в центральных ВУЗах для кафедры были подготовлены: В Ленинградском госуниверситете Музачир Нафицович Сруков защитил кандидатскую диссертацию в 1965 г., Тауби Шисович Хапажев - защита в 1964 г., Дина Джамалдиновна Отарова - защита 1963 г., Хамидби Каральбиевич Шерхов - защита 1972 г., Эмма Ильясовна Хатажукова – защита в 1979г. В Московском госуниверситете в целевой аспирантуре были подготовлены Александр Беталович Кочесоков, Лаура Залимгериевна Шауцукова - защита в 1973 г. В Ростовском госуниверситете в физиологической школе А.Б. Когана был подготовлен Мухамед Талибович Шаов, который окончил РГУ по специальности физиология человека и животных в 1964 году - защита кандидатской диссертации по специальности биофизика (РГУ, 1971), защита докторской диссертации по специальности физиология человека и животных (НИИ МБП, Москва, 1988). Первоначально кафедра анатомии и физиологии человека относилась к сельскохозяйственному факультету университета. На кафедре работали доценты Андрей Никифорович Парфеник, Марьяна Пшемаховна Кешокова, Ибрагим Мушралиевич Алиев. На кафедре имелось все необходимое для научно-учебно-воспитательной работы со студентами. Виварий (заведовала им Анна Евдокимовна Ковалева) служил местом проведения операций на собаках, экспериментов по физиологии ВНД на обезьянах, а на хозяйственной половине содержались экспериментальные животные и послеоперационные собаки, кошки, кролики. Из экспериментальных животных наряду с собаками наибольшей популярностью пользовались обезьяны (4 макаки-резусы были получены из Калькутты через Москву). Тематика НИР кафедры: «Влияние физических факторов среды на регулирующие системы организма» была посвящена исследованию показаний и противопоказаний курортно-санаторных больных, проходящих курортно-санаторное лечение. До 1973 года кафедрой заведовала Ляна Карачаевна Шауцукова. С 1974 по 1981 год заведующим кафедрой был доцент Т.Ш.Хапажев, а с 1981 по 1986 год заведовал кафедрой физиологии человека и животных доцент Х.К. Шерхов. С 1986 по настоящее время кафедрой заведует профессор М.Т.Шаов. К этому времени одной из ведущих проблем в области физиологии человека и животных стала гипоксия - дефицит кислорода в организме. В этой связи с целью определения научного направления кафедры по инициативе М.Т. Шаова при поддержке ректора КБГУ профессора В.К. Тлостанова были организованы две Всесоюзные научные конференции «Транспорт газов в тканях при гипоксии» (ЭУНК КБГУ, пос. Эльбрус, 1986) и «Способы коррекции гипоксии в тканях» (ЭУНК КБГУ, пос. Эльбрус, 1988). В результате квалифицированного обсуждения научного задела и состояния материально-технической базы кафедры участниками конференции и было определено ее научное направление – «Фундаментальные и прикладные проблемы адаптации организма к гипоксии разного генеза». В русле этого направления сотрудниками и аспирантами кафедры опубликовано более 600 научных работ, методических указаний и пособий, в том числе монографии «Ускоренная адаптация к гипоксии и ее функциональные механизмы» (профессор О.В.Пшикова, Ростов-на-Дону, 1991), «Формирование системы противокислородной защиты организма» (профессор М.Т.Шаов, Москва, 1998), «Энерго-информационные механизмы адаптац ии нейрона к гипоксии» (профессор М.Т. Шаов и соавт., Москва, 2010). Для подготовки кадров высшей квалификации в русле научного направления кафедры была открыта аспирантура. Аспиранты 1-го набора О.В. Пшикова (тема «Изменение напряжения кислорода в тканях при интервально-ритмической гипоксии разного генеза», место защиты МГУ), Р.К. Сабанова (тема «Динамика механической резистентности эритроцитов, напряжения кислорода и ионов йода в крови животных при интервально-гипоксической гипоксии», место защиты РГУ) и З.Х. Шерхов (тема «Изменение напряжения кислорода и биоэлектрической активности нервных клеток при импульсной гипоксии», место защиты РГУ) успешно и в срок защитили диссертации на степень кандидата биологических наук по специальности «03.00.13 - физиология человека и животных». В 2000 году О.В. Пшикова защитила диссертацию на степень доктора биологических наук (специальность – физиология человека и животных) по теме «Ускоренная адаптация к гипоксии и ее функциональные механизмы» в РГУ. Результаты научных исследований, проводимых на кафедре в области адаптационной физиологии, получили заслуженное признание крупнейших ученых России и других стран, о чем свидетельствуют материалы 17-го съезда физиологического общества РФ при РАН им. И.П. Павлова (г. Ростов-на-Дону, 1998 г). В рамках съезда состоялся симпозиум «Современные проблемы гипоксии», где научные доклады сотрудников кафедры физиологии человека и животных КБГУ высоко оценены ведущими физиологами РФ. На этом же съезде принято решение образовать проблемную комиссию по научной теме кафедры «Фундаментальные и прикладные проблемы гипоксии», председатель Кабардино-Балкарского отделения общества профессор М.Т. Шаов был избран членом центрального Совета физиологического общества РФ им. И.П. Павлова при Российской академии наук. В учебном процессе кафедра, как и прежде, была занята подготовкой биологов по общим профессиональным дисциплинам и осуществлением специализации по физиологии человека и животных. Однако особенности переживаемого времени потребовали значительного совершенствования системы высшего образования в РФ. Одним из элементов этой работы является последовательная подготовка бакалавров, магистров, специалистов высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) а также повышение результативности научных исследований и уровня их финансирования. Кафедра физиологии человека и животных принимает активное участие в мероприятиях университета, направленных на решение этих новых задач в области совершенствования системы высшего образования. Так, например, большое место в работе кафедры за последние 5 лет занимала подготовка кадров высшей квалификации по физиологии. Защищены кандидатские диссертации: Рамазан Мусаевич Файзиев «Механизмы влияния сайтарина на резистентность организма к гипоксии (Ставрополь, 2005, руководитель М.Т. Шаов); Ирина Исламовна Темботова «Действие биоантиоксидантов облепихи крушиновидной на физиологические показатели сердечно-сосудистой системы человека (СГУ, 2005, руководитель О.В. Пшикова); Аккизов Азамат Юсуфович по теме «Действие природных и синтетических антиоксидантов на периферическое кровообращение человека (Адыгейский госуниверситет, 2008, руководитель М.Т. Шаов); Диана Адамовна Хашхожева по теме «Динамика интегральных показателей сердечно-сосудистой системы под влиянием нейроакустических сигналов» (АГУ, 2008, руководитель М.Т. Шаов). Аспиранты кафедры Бэла Мухамедовна Суншева и Залина Асланбиевна Шаова завершили свои исследования в срок с представлением своих диссертаций к защите. Деятельность кафедры в этом плане получила высокую оценку физиологической общественности России – на 18 (Казань, 2001) и 19 (Екатеринбург, 2004) съездах физиологов РФ признан факт создания Кабардино-Балкарской научной школы физиологов-гипоксикологов, а в 2009 году профессор М.Т. Шаов получил диплом Российской академии естествознания – основатель научной школы «Адаптационная физиология и медицина». Настоящие и будущие планы развития кафедры связаны с результатами научных исследований. Наиболее важные фундаментальные и практические результаты получены в исследованиях физиологической роли кислорода и его активных форм. В этой связи произошли некоторые изменения и в тематике НИР кафедры. В настоящее время тема НИР кафедры называется «Исследование кислородзависимых электрофизиологических механизмов адаптации нервных клеток к гипоксии» (№ госрегистрации – 0120.0804737). Результаты, полученные по этой теме привели к созданию нового направления в физиологии - квантово-волновая физиология. Получена финансовая поддержка (грант РФФИ 2009), что позволило приобрести новые электрофизиологические приборы. На основе этих результатов разработаны спецкурсы и отдельные курсы (нейросинергетика, нейроинформатика, биофизика патологических состояний, физико-химия межклеточного взаимодействия, мембранология, адаптационная биофизика клетки), которые читаются бакалаврам, магистрам и аспирантам. Изучение квантово-волновых свойств нервных клеток привели к созданию нейроинформационных технологий дистанционного управления физиологическими резервами здоровья человека, которые получили высокую оценку научного сообщества РФ и различных подразделений РАН. В 2010 году приказом ректора КБГУ профессора Б.С. Карамурзова при кафедре создана совместная КБГУ – РАН научно-исследовательская лаборатория «Биофизика нейроинформационных технологий». В результате этого студенты, аспиранты и сотрудники кафедры получили доступ к материально-технической базе различных подразделений РАН (НИИ медико-биологических проблем, Центр медико-экологических исследований – филиал ГНЦ РФ ИМБП РАН и др.) в виде различных современных цифровых электрофизиологических и электрохимических приборов. Деятельность сотрудников кафедры получила высокое признание государства, общественности и университета. Так, доценту Л.К. Шауцуковой было присвоено звание заслуженный деятель науки КБАССР, профессору М.Т. Шаову была объявлена благодарность президента КБР А.Б. Канокова (2008). В 1993 году за работы в области информациологии внутриклеточного кислорода М.Т. Шаов избран академиком международной академии информатизации при ООН, а в 2008 году президиумом Российской академии естествознания он награжден медалями имени Н. Вавилова и А. Нобеля с присвоением звания «Заслуженный деятель науки и образования». Профессор О.В. Пшикова в 2009 году избрана действительным членом (академиком) Российской академии естествознания и награждена медалью имени В.И. Вернадского и дипломом «Золотая кафедра». Кафедра общей генетики, селекции и семеноводства образовалась в 1973 году. Со дня основания кафедры ею заведует первая женщина кабардинка доктор наук, заслуженный деятель науки и деятельности КБР, доктор биологических наук, профессор Керефова Майя Камбулатовна.Под руководством Керефовой М.К. на кафедре много лет ведется изучение влияния вертикальной зональности на морфофизиологические особенности кукурузы относящейся к различным подвидам и группам спелости. Керефова М.К. впервые предложила подробную морфофизиологическую классификацию этой важнейшей зерновой культуры, что позволило по результатам исследований проводить отбор исходного материала для получения родительских форм в селекции двупочатковых гибридов. Керефова М.К. является соавтором сортов кукурузы «Юбилейная 50» и озимой пшеницы «Кабардинка», а также новых сортов озимого овса. Кафедра физической географии создана на биологическом факультете во исполнение §1 приказа по КБГУ от 18.09.03г. №250/0. В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта кафедра физической географии биологического факультета КБГУ осуществляет подготовку по: специальности 020401.65 – География, квалификация – Географ. Дополнительная квалификация «Преподаватель» с 2005 года на основании Заключения Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию 0т 21.10.2005; протокол №2/09, подписанные Председателем Отделения по университетскому образованию УМО по классическому университетскому образованию проф. Н.Х. Розовым и Председателем Совета УМО по классическому университетскому образованию В.А. Садовничим Кафедра социально – экономической географии. Специальность «География» при биологическом факультете КБГУ одна из тех подразделений, которая стала функционировать сравнительно недавно. Тем не менее, она имеет свою небольшую предысторию, связанную с необходимостью открытия новых специальностей для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд развивающей Кабардино-Балкарии. Планировалось открыть либо медицинский или географический факультет. Выбор пал на необходимость открытия медицинского факультета. Так, создание географического факультета был отложен на неопределенный срок. Примечательным событием предыстории открытия специальности «География» в КБГУ является также и то, что в 80-х годах приехал в Кабардино-Балкарию вице-президент АН СССР – академик Велихов Евгений Павлович. Встреча ректора КБГУ Тлостанова В.К. и Велихова Е.П. завершилась решением о создании системы научно-исследовательских институтов по математике, истории и других, в том числе Института географии, которые должны были составить структуру Кабардино-Балкарского филиала АН СССР. По поручению ректора Тлостанова В.К. профессором Бураевым Р.А. был подготовлен проект организации НИИ географии в Кабардино-Балкарии. Но этому не суждено было сбыться. КБГУ был единственным Вуз(ом), где вплоть до 2001г. не готовили специалистов по географии. Наконец, по инициативе ректора профессора Карамурзова Б.С. в 2001г. при биологическом факультете была открыта специальность «География» и создана кафедра «География». В конце 2003г. реорганизуется и формируются две кафедры: «Социально-экономическая география» (зав. кафедрой – д.г.н., профессор Бураев Р.А.) и «Физическая география и геоэкология» (зав. кафедрой – к.п.н., Емузова Л.З.). Профессорско-преподавательский состав кафедры с первых дней занимается разработкой программ и обеспечением лекционных и практических учебных занятий на разных факультетах и специальностях. С 2001г. организовано чтение лекций и введение практических занятий на специальности «Социально-культурный сервис и туризм» - курс «Социальная, экономическая и политическая география стран мира»; на экономическом факультете – курс «Экономическая география и регионалистика», «Экономика природопользования», «Природопользование», на специальности «Туризм» - курс «География», иностранным студентам читается курс «География». Музей живой природы

Создан в 1994 г.

как подразделение кафедры зоологи. С 09.06.2009

г. преобразован в самостоятельную структуру КБГУ

(приказ ректора № 198/0). Учредитель Музея –

ректорат университета.

Организационно-методическое и научное

руководство возложено на инициатора создания

Музея и его куратора – доцента КБГУ А.М.

Хатухова. Направление

деятельности Музея – сбор, изучение,

хранение и экспонирование объектов

биоразнообразия Центрального Кавказа, участие в

образовательном процессе по подготовке

высококвалифицированных биологов и географов,

содействие распространению среди учащейся

молодежи и школьников экологических знаний о

природе родного края. Фонд Музея содержит более

5000 единиц хранения (около 2 млн. экземпляров

водных животных – рыб, земноводных, рептилий,

беспозвоночных). С 2008 г. Музей живой природы

официально входит в Ассоциацию

естественно-исторических музеев Российского

комитета Международного совета музеев

(Естественно-научные музеи России / Под. ред.

А.И. Клюкиной. М., 2008. 468 с.). Музей живой

природы КБГУ наряду с ведущими музеями (ЗИН РАН,

Зоологический музей МГУ и др.) упоминается в

диссертационных работах, библиографических

сводках. Гербарная Гербарий кафедры ботаники основан в 1977 году профессором д.б.н. Слоновым Л.Х. Куратором гербария на общественных началах является профессор, д.б.н. Шхагапсоев С.Х. Гербарий кафедры ботаники Кабардино-Балкарского госуниверситета был принят в (2004 г.) в международный Союз гербариев мира и ему присвоен акроним KBNG. Гербарий является одним из крупных хранилищ коллекционного материала в ЮФО РФ, собранного не одним поколением специалистов и сотрудников КБГУ с момента организации госпединститута (1932 г.) и имеет многолетию историю. Гербарий включает следующие отделы: микология, лихенология, бриология, отдел сосудистых растений. В целом научный фонд насчитывает более 40 тыс. листов. Объем неинсерированных коллекций составляет около 27 тыс. гербарных листов. Большая роль отводится лаборатории «Гербарий» в учебном процессе. В I семестре проводятся занятия с 4 и 5 курсами по «Анатомии и морфологии растений», «Флора КБР». Им пользуются студенты и аспиранты специальности 01.16.00 – «Биология» в процессе выполнения диссертационных, курсовых и квалификационных работ. С использованием материалов «Гербарной» подготовлено с 2004 по 2008 год 10 диссертационных работ. «Гербарная» является одной из основных учебно-научных баз кафедры ботаники КБГУ, центром научных исследований видового разнообразия растительного мира Кабардино - Балкарии и Центрального Кавказа. Гербарий является одним из крупных хранилищ коллекционного материала в ЮФО РФ, собранного не одним поколением специалистов и сотрудников КБГУ с момента организации Кабардинского госпединститута (1932 г.) и имеет многолетию историю. На сегодняшний день накоплены материалы по флоре Кабардино – Балкарского высокогорного заповедника, Скалистому хребту и юрской депрессии, дендрофлоре, лихенофлоре и бриофлоре республики, макромицетам, Республики Ингушетия. Исторический гербарий Н.А. и Е.А. Буш составляет 600 листов, сборы Чернецкой 200 листов. В целом научный фонд насчитывает более 40 тыс. листов. Объем неинсерированных коллекций составляет около 27 тыс. гербарных листов. За отчетный период коллекционный фонд Гербария пополнился на 12 тыс. гербарных листов. В гербарной в разное время бывали: МГУ, Москва - Онипченко В.Г., БИН РАН, Санкт-Петербург - Попова Т.Н., Кудряшова Г.Л., Гельтман Д.В., Коцерута В.В., УрО РАН, Екатеринбург – Мухин В.А., Ширяев А.Г., МПГУ, Москва - Еленевский А.Г., Радыгина В.И., Куранова Н.Г., Шумакова Е.В. ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону - Булгаков Т.С., Ребриев Ю.А., ДГУ, г. Махачкала – Абдурахманов Г.М., Теймуров А.Б., СГУ, Ставрополь - Белоус В.Н., ГБС, Москва - Игнатов М.С., Игнатова Е.А. , Костылева Н.В., ГУ, Грозный - Ахмедова К.С., Умаров М.У., Тайсумов М.А., АГУ, Астрахань - Пилипенко Т.А., Кособокова С.З., ИГУ, Магас - Даккиева М.К., Леймоева А.Ю., Аушева Х.И., ЮФУ Ростов на Дону - Русанов В.А., Куб. ГУ Краснодар - Литвинская С.А., Криворотов С.Б., Jan Salik, PhD curator of Ethnobotany Missouri Botanical Garden St. Louis USA; Jecky Derne «Laboratorie saint bruno» France; Roberra De Sillo Plant Departament University of Roma; Laslo Bartha Romania; Kobekke Van de Putte Ghent University Departament of Biology, Research Group Mycology Belgium National Botanic Garden Dublin Ireland.

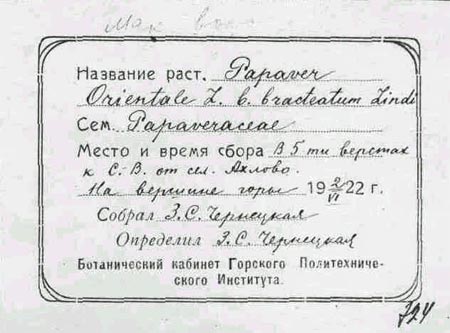

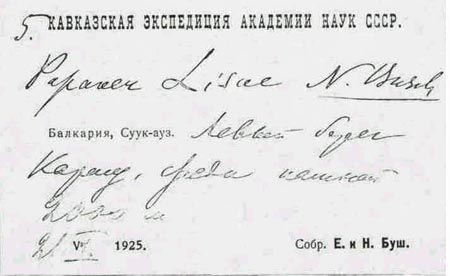

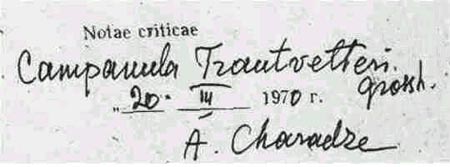

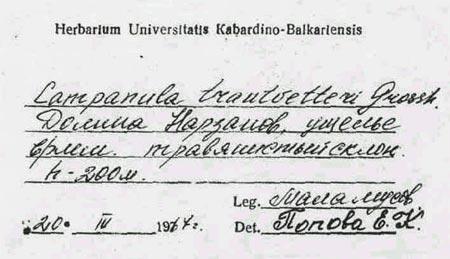

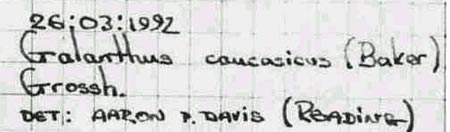

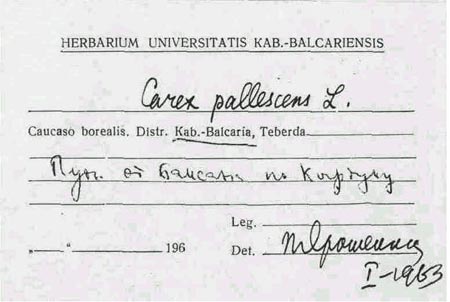

Гельтман Д.В. (БИН РАН, Санкт-Петербург) проводит уточнение видов рода Euphorbia Образцы автографов ботаников

Чернецкая З.С.

Е. и Н. Буш

Харадзе А.Л.

Попова Е.К.

Аарон Дэвис

Ярошенко П.Д.

Кудряшова Г.А., Попова Т.Н., Жукова Н.

Савинцева З.Д. В развитии ботанической науки громадное значение имеет научная коллекция - гербарий. Гербарные фонды имеют перед любым лабораторным оборудованием одно очень важное преимущество: они практически не устаревают, морально продолжая служить науке неограниченно долго. Гербарий кафедры ботаники основан в 1977 году профессором Слоновым Л.Х.. Помещение оборудовали гербарными шкафами и были направлены усилия кафедры на разработку и монтировку коллекции, имевшиеся на кафедре в необработанном виде. С указания зав. кафедры проф. Слонова Л.Х. было проведено расположение коллекции по единой системе Энглера, составление картотеки, в которой имеются родовые и видовые карточки, что способствует обеспечению и доступности их для дальнейшей научной обработки и справок. Гербарные коробки обеспечивают сохранность и быстрое нахождение видов. Проводимые научные экспедиции проводимые сотрудниками кафедры с привлечением студентов, проявившими интерес и склонность к научно - исследовательской работе, способствует созданию фундаментального научного коллекционного материала. Материалы «Гербарной» используются для оформления общеуниверситетских выставок, в частности стенда биологического факультета. Выставки неоднократно посетили министр образования и науки РФ А.В. Фурсенко, президент КБР А.Б. Каноков, А.А. Кажаров, председатель правительства КБР А.В. Меркулов, министр образования и науки КБР С.Х. Шхагапсоев и др. Большая роль отводится лаборатории «Гербарий» в учебном процессе. В I семестре проводятся занятия с 4 и 5 курсами по «Анатомии и морфологии растений», «Флора КБР». Им пользуются студенты и аспиранты специальности «Биология» в процессе выполнения диссертационных, курсовых и квалификационных работ.

|